I’m Offended! / Je suis offensé!

Because an issue is sensitive doesn’t mean it shouldn’t be discussed / Ce n’est pas parce qu’un sujet est sensible qu’il ne doit pas être abordé

La version française de ce texte figure ci-dessous

It is now common in the mainstream media to precede news reports (TV, radio, Internet) of war, abuse, or discrimination with “trigger warnings” about the “sensitive” nature of the content to be presented. Similarly, we’re also increasingly hearing about university professors feeling that they have to use trigger warnings in their classrooms to prepare students to address a particular topic that might make some feel uncomfortable, or even be considered offensive.

Histories of sexism or racism or homophobia, details on the causes and consequences of wars, the systematized discrimination against visible minorities or Indigenous peoples, or the factors that contributed to organized policies of ethnic cleansing and genocide are all topics that destabilize. So too are questions about the responsibility (whose?) to acknowledge (how?) and redress these and other historical injustices (which? in what form?).

It’s understandable that these and other topics may make people feel uncomfortable or destabilize their world views. And for those who have lived through the experience being discussed, to be confronted with a news story or to learn in a classroom the details of a tragic situation, analysed from an academic perspective, when it’s also intimately personal, could open old wounds and be (re)traumatizing. A professor can give a course on rape because it’s necessary, even if she or he has never experienced rape, but it’s rarely the professor who’s uncomfortable with the subject that they’re talking about – the subject is not sensitive for them but may be for some of their students.

But this does not mean that everyone will be similarly affected, nor that the discussion of these topics or situations should be “watered down” or avoided to prevent offence. There’s a learning method called the “pedagogy of discomfort”, where it’s not just the students who feel uncomfortable, but also the professor who, for example, may share personal lived experiences of injustice to help students empathise and break down biases about “the other”. Instead of a focus on “safe spaces”, the intention is to co-create “learning spaces” that push students outside their comfort zones and, in the process, empower them with tools for critical engagement and action.

Life is not fair. Discrimination, violence, abuse, war, famine, etc., are all part of the human experience. The horrible and unjust nature of such situations is something that we should actively witness, something that should disturb and outrage us because their very nature is so horrible.

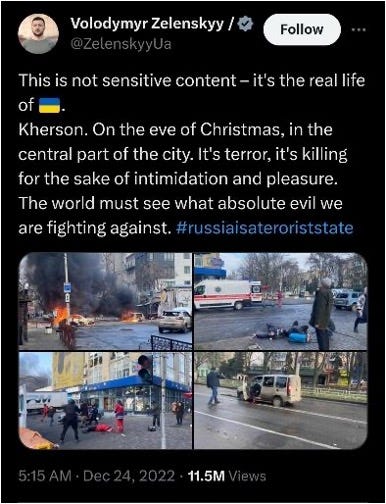

On Christmas Eve 2022, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who is very active on X/Twitter, shared the blurred pictures of bloodied corpses of citizens of Kherson, victims of a massive attack by the Russian Federation. He made a point to mention the nature of the violent images in his comment: “this is not sensitive content, it’s the real life of Ukraine.” For President Zelenskyy, making people uncomfortable and confronting them with the violent daily life of Ukrainians is critical.

In our digital and interconnected world, staying relevant is an algorithmic fight. From a political perspective, this and many other social media posts by President Zelenskyy have been an important and humbling reminder of how in North America we have forgotten the horrors of war because we have not experienced it on our territories. And unlike Europeans, and frankly the rest of the world for that matter, North Americans do not live with the daily risk and fear of terrorist attacks. I’d go even further and say that in Canada, we feel isolated from these and other global problems (our refugee crises are minor compared to that of the US or Europe).

Active conflict or human tragedies caused by economic or natural disasters have become something that happens “over there”, in other countries, and so is “not our problem” – there is too much an “out of sight, out of mind” discourse in our media and public space.

A brilliant communicator with a phenomenal media team, President Zelenskyy has been especially adept at showing the world the visceral reality of what is going on in his country. He systematically reminds us that Ukraine has been subject to an illegal invasion by a neighbouring country, one that has led to the deaths of tens of thousands of soldiers and civilians, and the destruction of cities and the displacement of millions of people. And there have been numerous well-document war crimes committed on Ukrainian soil, part of a strategic campaign by a country with imperialist ambitions to terrorize into submission the population of a sovereign nation.

The goal of President Zelenskyy’s frank media engagement, and his sharing of both Ukrainian successes as well as the disturbing and all too frequent stories of civilians being killed in missile strikes, is to convince the global community to continue to care about Ukraine, and to be outraged by the heinous acts being committed by Russia. In so doing, the hope is that an emotional reaction will mobilize citizens (and decision-makers) of other nations to lobby their governments to provide sustained military and humanitarian aid, to apply every means necessary to enable Ukraine to free itself from the invader.

Emotion is an important driver for learning, engagement, and civil and political action. But emotion – such as a visceral reaction to atrocities or injustices – can also be a source of bias that leads to a simplistic view of a complex situation, if is not complemented but critical analysis.

In both the media and the university, sensitive topics and their associated language must be carefully named, studied, critiqued, contextualized and put into relation with other ideas. Students and the general public need to be educated and empowered to tackle difficult topics, to understand that life is not fair, and that situations are rarely “black or white” with “Good guys and Bad guys”. This acceptance of the complexity or “messiness” of life is essential to understanding; only then can the old adage that “knowledge is power” manifest itself in collective action and social change.

Unfortunately, this is not always the case.

When the media dances around difficult topics, does not treat them in-depth, or presents one-sided perspectives because they do not want to offend a certain group or because they are advancing a particular ideology or political agenda, it does our societies a disservice – the media fails in its mission to inform, to challenge and to empower. To be active members of democracies instead of passive bystanders, people must know about the often-harsh realities of the world in which they live, and they must be supported in finding ways to respond to these realities.

Similarly, when the university is no longer a space that encourages and protects critical research and rational and even forceful debate about sensitive topics, whatever they may be, then it fails in its social mandate of knowledge production (a public good). It also fails in its mission to educate the population and promote a citizenry with the knowledge and critical skills needed to challenge established norms or the arguments of those in power who have vested interests in not addressing injustices.

If sensitive topics are avoided or worse yet prohibited from discussion and analysis because they offend certain sensibilities, then we run the risk of forgetting or minimizing the underlying causal factors that lead to horrible acts and situations.

If we hide from the dark truths of humanity, then we ignore the lived realities of those who are victims of conflict or systemic discrimination, or other injustices.

If we lack the necessary understanding of the complex causes (social, political, economic, cultural) of heinous acts, we will be unable to identify and militate for the implementation of possible solutions, and we will be more likely to repeat instead of avoid the mistakes of the past.

If we pretend that bad things do not exist, if we do not want to hear about their details because they make us feel uncomfortable, how can we fight them? Our outrage becomes a toothless tiger, and we are dis-empowered.

In a hyperconnected and globalized world, we are seeing, on the one hand, people demanding to be shielded from everything that may disturb, and on the other, an equally unreasonable group that takes pleasure in pushing issues to the extreme to provoke strong reactions, actions often defended in the name of freedom of speech. Not to mention that most of us, drowned in images of violence and injustice since birth, may be substantially desensitised to what we see unless we are directly involved. So while we must, as individuals and communities, be strong enough to endure the world’s rigours (i.e., not be thin-skinned), we must also be empathetic towards others, and to the measure possible, ensure that our actions and words do no harm. But that does not mean that we should self-censor or avoid addressing potentially offensive topics. We do no one a service by refusing to confront that which is unpleasant or unjust.

Growth often comes with the discomfort of challenging conversations. Just as in medicine, where the principle of non-maleficence allows for temporary discomfort in the service of healing, so too must our dialogues embrace discomfort when it pushes us to do and to be better. A society that never questions, that is never discomforted, risks the greatest discomfort of all: losing touch with the very fabric of what makes us human and brings us together in community.

Sensitive topics must be treated by the media and academia with the care that they are due, recognizing that the presentation of these issues can and will destabilize. A trigger warning might be an appropriate starting point to such a discussion, but it should not lead to a glossing over of issues to avoid affronting certain sensibilities. Instead, it must be followed with nuanced information and critical engagement with the topic that empowers the audience to be actors for change, and not simply passive but angry bystanders to injustice.

Il est désormais courant dans les médias grand public de faire précéder les reportages (à la télévision, à la radio ou sur Internet) sur la guerre, les abus, les violences ou la discrimination par des “traumavertissements” (trigger warnings) concernant la nature “sensible” du contenu à présenter. De même, nous entendons de plus en plus souvent des professeurs d’université se sentir obligés d’utiliser des traumavertissements dans leurs classes pour préparer les étudiants à aborder un sujet particulier qui pourrait mettre certains mal à l’aise, voire être considéré comme offensant.

L’histoire du sexisme, du racisme ou de l’homophobie, les détails sur les causes et les conséquences des guerres, la discrimination systématisée à l’encontre des minorités visibles ou des peuples autochtones, ou les facteurs qui ont contribué aux politiques organisées de nettoyage ethnique et de génocide sont autant de sujets qui déstabilisent. Il en va de même pour les questions relatives à la responsabilité (de qui?) de reconnaître (comment?) et de réparer ces injustices et d’autres injustices historiques (lesquelles? sous quelle forme?).

Il est compréhensible que ces sujets et d’autres puissent mettre les gens mal à l’aise ou déstabiliser leur vision du monde. Et pour ceux qui ont vécu l’expérience dont il est question, le fait d’être confronté à un reportage ou d’apprendre dans une salle de classe les détails d’une situation tragique, analysés sous un angle académique, alors qu’elle est aussi intimement personnelle, peut rouvrir de vieilles blessures et être (re)traumatisant. Un(e) professeur(e) peut donner un cours sur le viol parce que c’est nécessaire, même si elle/il n’a jamais vécu de viol, mais c’est rarement le professeur(e) qui est mal à l’aise avec le sujet qu’il aborde – le sujet n’est pas sensible pour elle/lui, mais peut l’être pour certains de ses étudiants.

Mais cela ne signifie pas que tout le monde sera affecté de la même manière ni que la discussion de ces sujets ou situations devrait être “édulcorée” ou évitée pour ne pas offenser. Il existe une méthode d’apprentissage appelée “pédagogie de l’inconfort”, selon laquelle ce ne sont pas seulement les étudiants qui se sentent mal à l’aise, mais aussi le professeur qui, par exemple, peut partager des expériences personnelles vécues d’injustice pour aider les étudiants à faire preuve d’empathie et à briser les préjugés sur “l’autre”. Au lieu de mettre l’accent sur les “espaces sécuritaires”, l’intention est de cocréer des “espaces d’apprentissage” qui poussent les étudiants à sortir de leurs zones de confort et, ce faisant, leur donnent les moyens de s’engager et d’agir de manière critique.

La vie n’est pas juste. La discrimination, la violence, les abus, la guerre, la famine, etc., font tous partie de l’expérience humaine. La nature horrible et injuste de ces situations est quelque chose dont nous devrions être les témoins actifs, quelque chose qui devrait nous déranger et nous indigner parce que leur nature même est horrible.

La veille de Noël 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, très actif sur X/Twitter, a partagé les photos floues de cadavres ensanglantés de citoyens de Kherson, victimes d’une attaque massive de la Fédération russe. Il a tenu à mentionner la nature de ces images violentes dans son commentaire : “Il ne s’agit pas d’un contenu sensible, mais de la vie réelle de l’Ukraine.” Pour le président Zelenskyy, il est essentiel de mettre les gens mal à l’aise et de les confronter à la violence de la vie quotidienne des Ukrainiens.

Dans notre monde numérique et interconnecté, rester pertinent est une lutte algorithmique. D’un point de vue politique, ce message du président Zelenskyy et bien d’autres sur les réseaux sociaux nous rappellent à quel point en Amérique du Nord nous avons oublié les horreurs de la guerre parce que nous ne l’avons pas vécue sur nos territoires. Et contrairement aux Européens, et franchement au reste du monde d’ailleurs, les Nord-Américains ne vivent pas avec le risque et la peur quotidiens des attaques terroristes. J’irais même plus loin en disant qu’au Canada, nous nous sentons isolés de ces problèmes et d’autres problèmes mondiaux (nos crises de réfugiés sont mineures par rapport à celles des États-Unis ou de l’Europe).

Les conflits actifs ou les tragédies humaines causées par des catastrophes économiques ou naturelles sont devenus quelque chose qui se passe “là-bas”, dans d’autres pays, et qui n’est donc “pas notre problème” – il y a trop de discours “loin des yeux, loin du cœur” dans nos médias et notre espace public.

Brillant communicateur doté d’une équipe médiatique phénoménale, le président Zelenskyy s’est montré particulièrement habile pour montrer au monde la réalité viscérale de ce qui se passe dans son pays. Il nous rappelle systématiquement que l’Ukraine a fait l’objet d’une invasion illégale par un pays voisin, invasion qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de soldats et de civils, la destruction de villes et le déplacement de millions de personnes. De nombreux crimes de guerre bien documentés ont été commis sur le sol ukrainien, dans le cadre d’une campagne stratégique menée par un pays aux ambitions impérialistes pour terroriser et soumettre la population d’une nation souveraine.

L’objectif de l’engagement franc du président Zelenskyy auprès des médias et de son partage des succès ukrainiens ainsi que des histoires troublantes et trop fréquentes de civils tués par des frappes de missiles est de convaincre la communauté mondiale de continuer à se préoccuper de l’Ukraine et d’être indignée par les actes odieux perpétrés par la Russie. Ce faisant, on espère qu’une réaction émotionnelle mobilisera les citoyens (et les décideurs) d’autres nations pour qu’ils fassent pression sur leurs gouvernements afin qu’ils fournissent une aide militaire et humanitaire soutenue, qu’ils mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre à l’Ukraine de se libérer de l’envahisseur.

L’émotion est un moteur important de l’apprentissage, de l’engagement et de l’action civile et politique. Mais l’émotion – telle qu’une réaction viscérale à des atrocités ou à des injustices – peut aussi être une source de biais, qui conduit à une vision simpliste d’une situation complexe si elle n’est pas complétée par une analyse critique.

Dans les médias comme à l’université, les sujets sensibles et le langage qui leur est associé doivent être soigneusement nommés, étudiés, critiqués, contextualisés et mis en relation avec d’autres idées. Les étudiants et le grand public doivent être éduqués et habilités à aborder des sujets difficiles, à comprendre que la vie n’est pas juste et que les situations sont rarement “noires ou blanches” avec “les bons et les méchants”. Cette acceptation de la complexité ou du “désordre” de la vie est essentielle à la compréhension; ce n’est qu’à cette condition que le vieil adage selon lequel “le savoir, c’est le pouvoir” peut se manifester par une action collective et un changement social.

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.

Lorsque les médias tournent autour de sujets difficiles, ne les traitent pas en profondeur ou présentent des perspectives unilatérales parce qu’ils ne veulent pas offenser un certain groupe ou parce qu’ils défendent une idéologie ou un programme politique particulier, ils rendent un mauvais service à nos sociétés – les médias échouent dans leur mission d’information, d’interpellation et d’autonomisation. Pour être des membres actifs des démocraties plutôt que des spectateurs passifs, les gens doivent connaître les réalités souvent dures du monde dans lequel ils vivent, et ils doivent être aidés à trouver des moyens pour répondre à ces réalités.

De même, lorsque l’université n’est plus un espace qui encourage et protège la recherche critique et le débat rationnel, voire musclé, sur des sujets sensibles, quels qu’ils soient, elle manque à son mandat social de production de connaissances (un bien public). Elle ne remplit pas non plus sa mission d’éducation de la population et de promotion d’une citoyenneté dotée des connaissances et des compétences critiques nécessaires pour remettre en question les normes établies ou les arguments de ceux qui détiennent le pouvoir et qui ont tout intérêt à ne pas s’attaquer aux injustices.

Si les sujets sensibles sont évités ou, pire encore, interdits de discussion et d’analyse parce qu’ils heurtent certaines sensibilités, nous courons le risque d’oublier ou de minimiser les facteurs causaux sous-jacents qui conduisent à des actes et à des situations horribles.

Si nous nous cachons des vérités sombres de l’humanité, nous ignorons les réalités vécues par les victimes de conflits, de discriminations systémiques ou d’autres injustices.

Si nous n’avons pas la compréhension nécessaire des causes complexes (sociales, politiques, économiques, culturelles) des actes odieux, nous serons incapables d’identifier et de militer pour la mise en œuvre de solutions possibles, et nous serons plus susceptibles de répéter les erreurs du passé au lieu de les éviter.

Si nous faisons comme si les mauvaises choses n’existaient pas, si nous ne voulons pas entendre parler de leurs détails parce qu’ils nous mettent mal à l’aise, comment pouvons-nous les combattre? Notre indignation devient un tigre édenté et nous perdons notre pouvoir.

Dans un monde hyperconnecté et globalisé, nous voyons, d’une part, des gens qui exigent d’être protégés de tout ce qui peut déranger et, d’autre part, un groupe tout aussi déraisonnable qui prend plaisir à pousser les problèmes à l’extrême pour provoquer de fortes réactions, des actions souvent défendues au nom de la liberté d’expression. Sans parler du fait que la plupart d’entre nous, noyés dans des images de violence et d’injustice depuis leur naissance, peuvent être considérablement désensibilisés à ce qu’ils voient à moins d’être directement impliqués. Alors, même si nous devons, en tant qu’individus et communautés, être suffisamment forts pour supporter les rigueurs du monde (c’est-à-dire ne pas avoir la peau sensible), nous devons également faire preuve d’empathie envers les autres et, dans la mesure du possible, veiller à ce que nos actions et nos paroles ne fassent pas de mal. Mais cela ne signifie pas que nous devrions nous autocensurer ou éviter d’aborder des sujets potentiellement choquants. Nous ne rendons service à personne en refusant d’affronter ce qui est désagréable ou injuste.

La croissance s’accompagne souvent de l’inconfort de conversations difficiles. Tout comme en médecine, où le principe de non-malfaisance autorise un inconfort temporaire au service de la guérison, nos dialogues doivent accepter l’inconfort lorsqu’il nous pousse à faire et à être meilleurs. Une société qui ne s’interroge jamais, qui n’est jamais gênée, risque le plus grand des malaises : perdre le contact avec le tissu même de ce qui fait de nous des êtres humains et nous rassemble en communauté.

Les médias et les universités doivent traiter les sujets sensibles avec le soin qui leur est dû, en reconnaissant que la présentation de ces questions peut déstabiliser et déstabilisera. Un traumavertissement peut être un point de départ approprié pour une telle discussion, mais il ne doit pas conduire à occulter les questions pour éviter de heurter certaines sensibilités. Au contraire, il doit être suivi d’informations nuancées et d’un engagement critique sur le sujet qui donne au public les moyens d’être des acteurs du changement, et non de simples spectateurs passifs, mais en colère de l’injustice.

Dans le mille!

Il est parfois même compliqué de bien comprendre certaines modifications de termes.

Pour anecdote: lors d'une réunion interdisciplinaire d'un projet de santé environnementale, je me suis vu reprocher par une collègue de sciences sociales (je suis toxicologue) d'utiliser le terme de "participants diabétiques" parce qu'il était stigmatisant et de devoir dire "participants souffrant de diabetes"... je suis très ouvert d'esprit, mais je n'ai toujours pas compris la différence (et ce, malgré, mon statut de "personne souffrant d'hypertension" ;-) )